Как только люди узнали вкус соли, они стали чрезвычайно ею дорожить.

Местности, где встречались ее залежи, быстро заселялись и делались

собственностью какого-нибудь племени. В обмен на соль приобретали такие

предметы, которые ценились в местах ее добычи. Из-за мест, богатых солью, шла постоянная борьба между кочующими племенами.

Со всех сторон приходили люди за солью. Ее выменивали у тех, кто владел

залежами. Весьма вероятно, что доисторические племена оседали там, где

были наиболее благоприятные условия существования: теплый климат,

плодородная почва, достаточная влага и соль. Как показали

археологические находки, древнейшее население Китая (за 3—4 тысячелетия

до нашей эры) занимало долины рек Хуанхэ и Яндзызяня и равнину у

Печилейского залива. С самых древнейших времен солеварение развивалось здесь наравне с земледелием. По

преданию, один из китайских богов — бог соли Фей-Ну — посолил землю и

воду и научил китайцев добывать соль из рассола и солить пищу. Но люди

не послушались бога Фей-Ну и по-прежнему продолжали есть вместо соли золу солончаковых растений.

Они смеялись над Фей-Ну, и огорченный бог покинул родину.Со временем

люди одумались; им понравилась соль, и, раскаявшись, они стали искать

Фей-Ну, чтобы его умилостивить. Но найти ушедшего бога нигде не могли. С

тех пор в древнем Китае каждое лето праздновался день бога соли.

Изображались поиски Фей-Ну, и существовало поверье, что он вернется и

снова принесет соль, когда иссякнут ее запасы на земле.

По летописным данным, ежегодное начало работ по солеварению, как и

весенняя церемония засева полей, производилась самим богдыханом, и все

принцы крови должны были лично принимать участие в выварке соли.

Сохранился легендарный рассказ, который относится к 2700 году до нашей

эры, приписываемый китайцу Пынцзяо Кан-му.Он писал: «В котле над огнем

кипятилась в морской воде зола от соляных растений, и жидкость выпаривалась до тех пор, пока брошенное в нее яйцо не начинало плавать».

Иными словами, если яйцо не тонуло, рассол считался готовым, так как

делался достаточно густым. Такой рассол или употребляли в пищу или

давали соли осесть на дно и затем ее собирали.

Из морской воды

соль добывалась в Китае очень простым способом. Около берега разрыхляли

мотыгами большие участки земли, между которыми рыли канавы. Потом

ведрами носили воду из моря и выливали ее на свежеразрыхленную землю.

Вода стекала в канавы. Из канав ее вычерпывали ковшами и снова выливали

на поверхность разрыхленной земли. Так безостановочно работали люди в

течение нескольких дней.После этого считалось, что земля уже достаточно просолилась.

Тогда слой земли толщиной в несколько сантиметров снимали лопатами и

эту просоленную землю промывали морской водой. Получался довольно густой

рассол, который ведрами снова перетаскивали в большие открытые

сковороды, где вода окончательно выпаривалась. А промытая земля снова

разбрасывалась на «соляное поле».

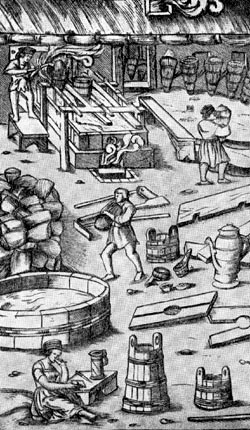

Остатки древней солеварни

Гораздо больше соли добывалось в китайских солеварнях. Здесь выпаривали

рассол из соляных озер и источников, которые выходили из-под земли. По

бамбуковым трубам рассол отводили в чаны для выпариванья. Специально

приставленные к этому делу люди — солевары — лопатами перемешивали

рассол и подкидывали дрова в огонь под чаном. Чтобы узнать крепость рассола, в него кидали разной величины камешки.

Чем гуще рассол, тем медленнее камешки оседали на дно.Солевары,

работавшие на государственных солеварнях, были освобождены от налогов и

их не смели брать на другие работы.В эпоху династии Чжоу (1125—1255 годы

до н. э.) были назначены особые чиновники, ведавшие соляным делом в

стране. Они считались на придворной службе и назывались «янь-жень» — «соленые люди».

В Индии уже в 4—3-м тысячелетиях до нашей эры, как показали раскопки,

долина реки Инда была заселена культурными племенами. В северо-западной

Индии, в Пенджабе и южнее, в провинции Синд, были обнаружены остатки

больших городов с высокой культурой, и как раз в этих местах с глубокой

древности добывалась соль.Сведения о добыче соли на берегах Инда

появились в древнем мире после походов Александра Македонского. О том,

что горы Пенджаба славились своей солью, писал географ древнего мира —

Страбон. По его уверению, одни эти горы могли снабдить солью всю страну.

Плиний писал про гору Оромен, содержащую каменную соль, что там соль

«ломают, как в каменоломнях» и что «тамошние цари имеют от того дохода больше, чем от .золота и жемчуга», которыми славилась Индия с давних пор.

В древнем Египте соли было много. Геродот (V век до н. э.) пишет: «Я видел, что почва покрывается солью, выходящей из земли, разъедающей даже пирамиды». Море, соляные озера, солончаки в изобилии снабжали всю страну солью.

За три тысячи лет до нашей эры существовала уже культура Триполья в

Прикарпатских землях и по долинам рек Днепра, Днестра и Дуная.

Прикарпатская область (позднее Галицкая земля) издавна славилась своей

солью среди предков славян. А когда древнегреческий историк Геродот

писал о реке Борисфене (Днепре), восхваляя качества реки, он

подчеркивал, что «в устье реки сама собой собирается соль в огромном количестве».

Соляная комната- для лечения

Раскопки показали, что древние соляные копи существовали в славянских

городах Галицкой земли и в Армении. Здесь в старых штольнях сохранились

до наших дней не только каменные молотки, топоры и другие орудия, но и

деревянные крепи шахт и даже кожаные мешки, в которых 4—5 тысяч лет назад переносили соль. Все это было пропитано солью и поэтому могло сохраниться до наших дней.

Уже в глубокой древности соль добывалась из соляных копей в знаменитом

Галльштадте. В его штольнях сохранились до наших дней разные орудия

каменного века и даже пропитанные солью стружки, пролежавшие здесь несколько тысячелетий.

Издавна соль стала одной из самых важных единиц обмена, еще в Древнем

Риме войско оплачивалось «солью». Так называлась оплата римских воинов,

от этого произошло на-звание мелкой монеты в Италии – «сольди»,

во Франции – «солид» и «салер» (фр. - жалование), а может от этого слова

и произошло слово «солдат». В Германии вблизи города Галльштадта были

самые большие соляные копи, а так как соль по-древнегречески называлась

«галль» - появилось название немецкой монеты – «галлер» или «геллер», который, кстати, раньше делали из соли.

Было также время, когда и на Руси княжеским дружинам платили солью, а в

царской России соль входила в состав жалования. А в Эфиопии соль и по

сей день в почете, при встрече двух друзей, вынимают из карманов по

куску белого камня и дают полизать друг другу. Отказаться от этого – принести своему другу очень сильное оскорбление и

потерять его навсегда. В библейских сюжетах соли придается огромное

значение, как символу верности, святости и магическому очищающему

предмету. Еда, приправленная солью, знаменует нерушимый союз и договор

между людьми.

Есть сведения, что в древней Персии, в местности, расположенной между

современным Тегераном и Кишлаком, также добывалась каменная соль. Ее

было так много, что местное население строило дома из соляных глыб. В древней Греции и в Римской империи соль получали из морской воды. Ее проводили в специально вырытые неглубокие бассейны. Под действием горячих лучей солнца вода испарялась и соль оседала на дно.

Оттуда ее сгребали в кучи.В густом морском рассоле солили оливки, сыр и

некоторые сорта мяса. В кушанья для большей тонкости вкуса римляне

прибавляли морской рассол вместо соли. Но больше всего ценилась в пище

морская вода из морских раковин.

В Северной Америке на одном из

островов реки Миссисипи сохранились старые штольни каменной соли.

По-видимому, ее добывали индейцы из племени «Строителей гор». Они снабжали солью соседние племена, выменивая ее на оружие, на яд для стрел, на волчьи зубы и раковины.

С давних времен известны два больших соляных озера Северной Америки.

Около одного из них — Тецуко — был расположен древний город Мехико,

столица ацтеков.Еще задолго до завоевания Мексики испанцами ацтеки

добывали здесь соль, и она была ценнейшим предметом обмена между

соседними племенами. Царю ацтеков ежедневно подносили двадцать кусков соли,

спрессованной в виде круглых пирогов. Обладание солью делало ацтеков

владыками страны, так как соседние индейские племена боялись, что ацтеки

лишат их соли.Второе из упомянутых озер находится на территории

нынешних Соединенных Штатов и называется Большим Соляным озером.

В прериях Северной Америки есть много мест, где теперь добывается соль,

но древние индейские племена не умели ее получать и довольствовались

золой или сушеными водорослями. Эти водоросли спрессовывались в виде

пирога и подсушивались. Куски такого пирога служили приправой к пище.В

Калифорнии и в районе нынешнего штата Орегон соль с незапамятных времен

извлекали из воды океана и из соляных источников. В древнем мире

добывали соль, и места добычи соли были расположены очень далеко друг от

друга. Были и такие страны, где совсем не было соли или где люди еще не научились ее добывать.

Если человек ел с кем-нибудь соль, то он связывал себя с ним навеки, отсюда и пошла поговорка: «…я съел с ним пуд соли»,

что значит, прошел все трудности и остался верен. У древних евреев

самые нерушимые и священные обязательства назывались «заветом соли».

Самые интересные факты о соли находятся на сайте Соль: история и факты

|

Комментариев нет:

Отправить комментарий